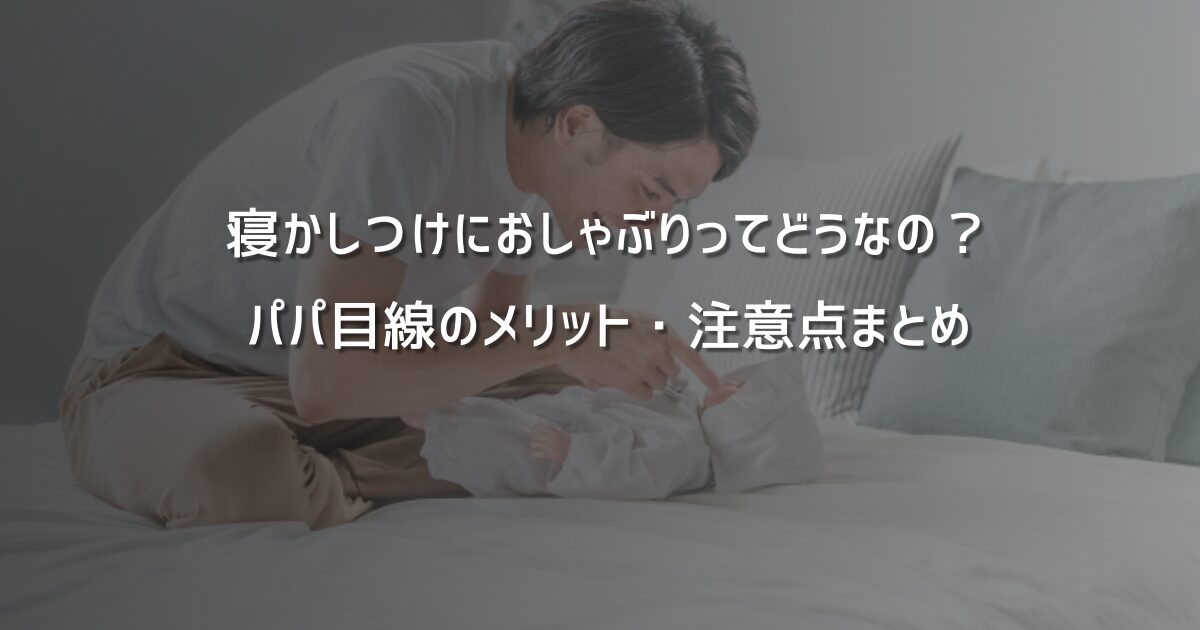

はじめに|赤ちゃんの寝かしつけに悩むパパへ:「おしゃぶり」という選択肢

「赤ちゃんの寝かしつけ、全然うまくいかない…」

「毎晩、夜泣き対応でクタクタ…」

初めての育児、特に赤ちゃんの寝かしつけで奮闘しているパパ、本当にお疲れ様です!

我が家も、なかなか寝てくれない息子に夫婦で四苦八苦しました。抱っこしても、ゆらゆらしてもダメ…そんな中で試したアイテムのひとつが「おしゃぶり」でした。

でも、いざ使おうとすると、

- 「おしゃぶりって、寝かしつけに使って本当に大丈夫?」

- 「クセになったり、歯並びに影響したりしない?」

- 「実際、寝かしつけ効果ってあるの?」

といった疑問や不安が湧いてきますよね。

この記事では、そんな寝かしつけの悩みを持つパパに向けて、

おしゃぶりを使うメリットと注意点、いつからいつまで使えるのか。

そして卒業のタイミングについて、我が家の実体験を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、寝かしつけにおけるおしゃぶりの正しい知識が身につき、不安なく活用できるようになります!

寝かしつけにおしゃぶりが効果的な理由:赤ちゃんの「吸啜反射」とは?

そもそも、なぜおしゃぶりが赤ちゃんの寝かしつけやぐずり対策に役立つのでしょうか?

それは、赤ちゃんが生まれつき持っている「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」と深く関係しています。

- 吸啜反射とは?:口に入ってきたものに吸い付く本能的な反射のこと。母乳やミルクを飲むために不可欠な動きです。

- 「吸う」ことの効果:赤ちゃんは「吸う」という行為を通じて、安心感を得たり、気持ちを落ち着かせたりします。

おしゃぶりは、この「吸いたい」という欲求を満たしてあげるためのアイテム。うまく活用することで、赤ちゃんの心を安定させ、スムーズな入眠につながることが期待できるのです。

パパが実感!寝かしつけにおしゃぶりを使うメリット

実際に我が家で寝かしつけにおしゃぶりを使ってみて感じたメリットを3つご紹介します。

1. 赤ちゃんがリラックスして落ち着く

息子が生後3〜4ヶ月の頃、夜になると理由もなく泣き続けることがよくありました。そんな時、おしゃぶりを口にくわえさせると、驚くほどスッと落ち着くことがあったんです。

これは、おしゃぶりを吸うことで副交感神経が優位になりリラックスしたり、口がふさがれることで安心感を得たりするためと言われています。泣いている赤ちゃんが落ち着いてくれるのは、パパママにとっても精神的に大きな助けになります。

2. 寝かしつけの時間短縮・スムーズ化

赤ちゃんが落ち着けば、当然寝かしつけもスムーズになります。

我が家では、寝る前の授乳後や抱っこの際におしゃぶりを取り入れることで、寝かしつけ時間が平均して10〜15分ほど短縮されました。それまで抱っこで1時間近くかかっていたのが嘘のようです。パパが抱っこしながらおしゃぶりを使うと、あっという間に寝落ちしてくれることも増えました。

3. パパの寝かしつけ担当時やママの負担軽減にも

「おっぱいじゃないと寝ない…」という赤ちゃんもいますよね。おしゃぶりがあると、授乳以外の方法でも赤ちゃんを落ち着かせられるため、ママの負担軽減につながります。

特に、パパが寝かしつけを担当するときや、ママがお風呂に入るなど一時的に赤ちゃんから離れる場面で、おしゃぶりは心強い味方になりました。

パパだけでも寝かしつけが成功すると、自信にもなりますよね!

【要注意】おしゃぶりを使う前に知っておきたい注意点

寝かしつけの強い味方になるおしゃぶりですが、使う上での注意点も理解しておくことが重要です。

1. 長時間・長期間の使用は依存や歯並びへの影響に注意

おしゃぶりへの「依存」や「歯並びへの影響」を心配する声は多いです。

- 使用時間:寝かしつけの導入時や、ぐずった時の一時的な使用に留め、眠ったら外す、日中ダラダラと使い続けない、などのメリハリが大切です。

- 使用期間:一般的に1歳〜1歳半頃までには使用頻度を減らし、2歳頃までには卒業するのが望ましいとされています。(卒業については後述)

長期間の使用は、特に上の前歯の噛み合わせ(開咬)などに影響が出る可能性が指摘されています。

2. 衛生管理は徹底!毎日の洗浄・消毒を習慣に

赤ちゃんが口に入れるものなので、衛生管理は何よりも大切です。

- 毎日の洗浄・消毒:使用後は必ず洗浄し、煮沸消毒、電子レンジ消毒、薬液消毒など、製品に合った方法で消毒しましょう。

- 交換時期:劣化や傷がないか定期的にチェックし、傷んでいる場合は早めに交換します。

我が家では、哺乳瓶と一緒に消毒できるケースを使い、毎晩の習慣として清潔を保っていました。

3. 「とりあえずおしゃぶり」はNG!赤ちゃんのサインを見極める

おしゃぶりは便利な反面、「泣いたらすぐにおしゃぶり」という対応に頼りすぎると、赤ちゃんが本当に伝えたいサイン(空腹、不快感、体調不良など)を見逃してしまう可能性があります。

「眠くてぐずっているのか?」「お腹が空いているのか?」「どこか痛いのか?」「ただ甘えたいのか?」

まずは赤ちゃんの様子をよく観察してなぜ泣いているのかを考え、その上で寝かしつけのサポートとしておしゃぶりを使う、という姿勢が大切です。おしゃぶりは万能薬ではなく、あくまで育児のサポートツールと捉えましょう。

おしゃぶりはいつからいつまで使う?使用期間と卒業の目安

おしゃぶりをいつから使い始め、いつ頃までに卒業するのが一般的なのでしょうか。

- 開始時期:一般的には生後1ヶ月頃から。ただし、母乳育児の場合は、乳頭混乱を防ぐため、授乳が安定してから(生後1ヶ月以降)が良いとも言われています。

- 卒業時期:歯並びへの影響などを考慮し、多くの専門家は1歳〜1歳半頃から徐々に使用を減らし始め、2歳までには卒業することを推奨しています。

卒業のタイミングやきっかけとしては、以下のようなものが考えられます。

おしゃぶり卒業のタイミングときっかけ:我が家の場合はこうだった

赤ちゃんが成長してくると、「そろそろおしゃぶり卒業させた方がいいのかな?」という悩みが出てきますよね。

我が家でも、1歳を過ぎたあたりから少しずつ“卒おしゃぶり”を意識するようになりました。

ここでは、おしゃぶり卒業の一般的なきっかけと、我が家で実際に行ったステップをご紹介します。

よくある卒業のきっかけ

- 自然と興味を示さなくなる

→ 成長とともにおしゃぶりよりも絵本やぬいぐるみに関心が移ることがあります。「いつの間にか使わなくなった」という自然な卒業パターンも。 - 言葉が増え、感情表現が豊かになってきた

→ コミュニケーションがとれるようになってきたら、気持ちを言葉やしぐさで表現できるようになり、おしゃぶりの“安心材料”としての役割が薄れていくことがあります。 - 保育園入園など、生活環境の変化

→ 保育園ではおしゃぶりNGなことが多く、入園を機に卒業する家庭もあります。園に預けるタイミングが“切り替えポイント”になることも。

我が家で試した「卒おしゃぶり」ステップ

わが家の場合、息子が1歳3ヶ月のときに卒業を意識し始め、段階的に以下のような方法を取りました。

- ステップ1:寝かしつけ以外では使わないルールに

→ まずは「寝るときだけ」に限定。日中にぐずってもなるべく別の方法で対応するようにしました。 - ステップ2:眠ったらすぐ外す習慣をつける

→ 寝入ったあとも口にくわえさせっぱなしにしないように気をつけ、無意識に「ないのが普通」と思わせていくように。 - ステップ3:代わりに“安心アイテム”を用意

→ 息子が気に入っていたガーゼタオルを、おしゃぶりの代わりに寝かしつけに取り入れました。触って安心するようで、少しずつスムーズに移行できました。 - ステップ4:旅行やイベントをきっかけに“卒業宣言”

→ 旅行先でおしゃぶりをあえて持っていかず、「今日からバイバイしようね」と声かけ。本人なりに納得してくれたようで、それをきっかけに完全卒業できました。

まとめ|おしゃぶりは「育児の味方」、でも主役は赤ちゃん

おしゃぶりは、寝かしつけに悩むパパにとって心強いアイテムです。でも、あくまで“サポートツール”であり、使い方やタイミングを誤ると逆効果になることも。

- 赤ちゃんが安心できること

- パパやママの負担を少しでも軽くできること

- 成長に合わせて自然に卒業できること

この3つを意識しながら、上手に取り入れていくのがポイントです。

我が家も、最初は「クセになったらどうしよう」と不安でした。

でも使い方を工夫すればメリットのほうが大きいと実感しました。

育児に“正解”はありません。

赤ちゃんとパパママにとって心地よいスタイルを見つけながら、おしゃぶりも上手に活用して、少しでも寝かしつけがラクになりますように!